2019.04.17

天然のうまみ

海と山と太陽と。 日本のうまみは、 自然からの授かりもの。

海や山で育まれ、太陽、土、水など自然の力を生かしてつくられます。

簡単においしいだしが取れるのは、

素材そのものに長い年月と手間がかかっているため。

天然のうまみ素材は、どんな風につくられて私たちの元へ届くのか。

その食の生まれるところを見てきました。

かつお節 かつおの香り漂う街| 鹿児島県

自然のうまみを

人の手と技で凝縮した

かつお節、独特の味と香り

鹿児島県、枕崎市。その町に降り立つと、どこからともなくかつおを燻す香りがフワリと漂ってきます。ここは薩摩半島の南西部に位置する、かつお節の名産地。枕崎には50軒以上の加工所があり、毎日どこかでかつおが燻されているのです。

かつお節、と聞いて何を思い浮かべるでしょう。パックの削り節?それとも細長い節でしょうか。ひと昔前まで、一家に一台はかつお節削り器がありしゅっしゅと削っていたものですが、今ではその光景もあまり見られなくなりました。便利なかつおパックや粉末だしが浸透して、ひょっとしたら削り節しか見たことがないという方もいるかもしれません。でも形は変わっても「かつお節」。削り節も粉末も、一度は「節」にしたものが、加工されているのです。

そのかつお節がいったいどんな風につくられているのか、生産現場を見てみたいという要望に応えてくれたのは、山﨑鰹節商店の山﨑健太さん。創業62年目の、かつお節やさば節の生産加工会社で、健太さんはその3代目。仕入れから加工まで、かつお節・さば節づくりの流れを教えてくれました。

仕入れと競り

朝7時。まずは仕入れに同行します。水揚げ場である枕崎港へ。

「魚は鮮度が大事です。うちの工場では節にするのも、さばは特に刺身にできるほど新鮮な魚を使っています」と山﨑さん。枕崎はもともとかつお漁が盛んで、鰹一本釣漁は400年以上の歴史をもちます。

最近は節の原料にはミクロネシア海域で穫れた冷凍かつおが使われますが、冷凍技術も進化して、鮮度を保ったまま運ばれるためとても新鮮なのだとか。巨大な運搬船のクレーンでつった網から、大きなかつおがどんどん落ちてくるようすは圧巻の迫力です。

「ここで競りの前に色や身の厚さ、脂ののり具合などを見るんです」(山﨑さん)。

競りのようすをのぞかせてもらうと、50〜60名がぐるりと取り囲む中、壇上の競り人が声を張り上げます。ひらりひらりと入札の木板が飛び交い、すごい熱気。わずか20分ほどで数百トンものかつおがすべて競り落とされました。かつお漁の盛んな町ならではの活気です。

かつお節の製造工程

世界一堅い食品。乾燥が命

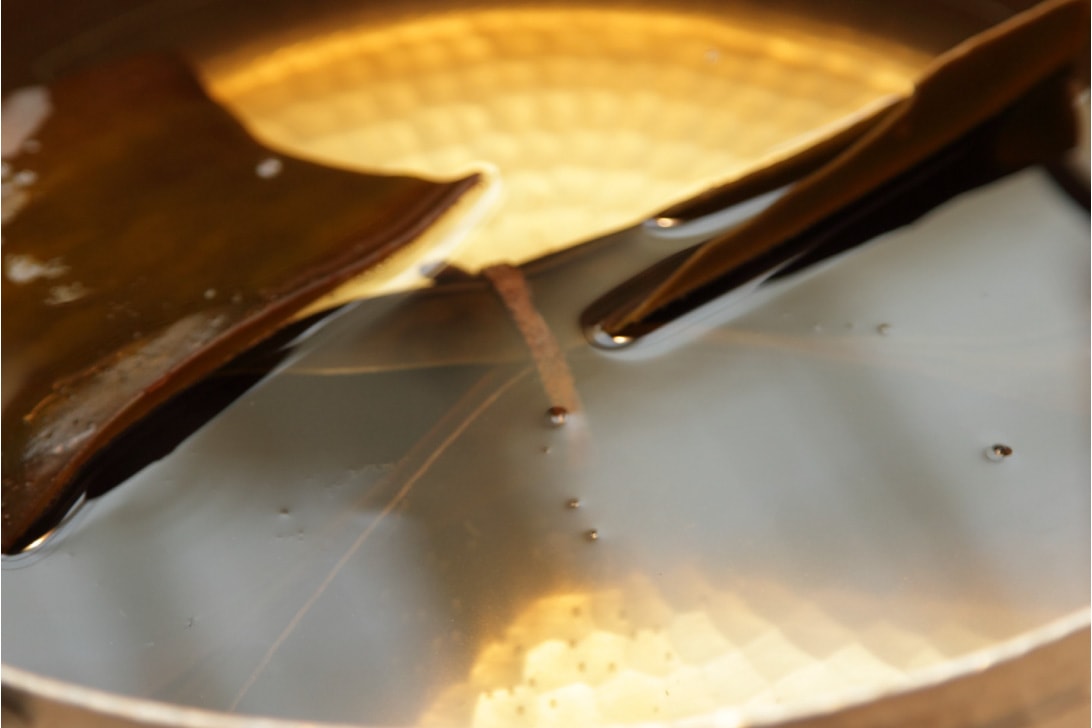

そしていよいよ山﨑鰹節商店の加工現場へ。工場へ足を踏み入れると、かつおの菇で上がったおいしそうな匂いとかつおを燻す香りに満ちています。もうもうと白い湯気が立ちこめる中、工員さんたちが素早い手つきで魚をさばいていました。

「かつおを燻すのには、今でも薪を使います。クヌギやシイ、カシなどの堅木。今やさまざまな乾燥の方法がありますが、伝統製法である薪の火力で燻すことで、かつお節独特の香りと風味が出ます」と山﨑さん。さば節も、かつおと同じプロセスでつくられます。

この焙乾をくり返すことで、かつおから水分が抜け、“世界一堅い食品”と言われるかつお節ができます。乾燥しきった節をカキンと割って断面を見せてもらうと、濃いルビー色に光っていました。これで「荒節」が完成。家庭でよく使われる「花がつお」はこの荒節を削ったものです。

本枯節は、天気との勝負

さらに次のステップ。かつお節づくりの中でもミラクルと言えるのが“カビ付け”です。長期間保存する際、カビが生えるのを防ぐために敢えてカビを付けて取り除くという画期的な方法でした。冷凍などの保存技術が進歩した今もこの手法が変わらないのは、カビ付けがかつお節のおいしさを決める大事なポイントになっているから。

倉庫の前で節の状態をじっくり見守っていたのは、健太さんのお父さん山﨑広美さん。かつお節生産歴45年以上の大ベテランです。

「カビが節の水分を抜くことでうまみがぎゅっと凝縮していくんです。一番目のカビを付けたら、その後がまた大変ですよ。まんべんなくカビを行き渡らせるために入れ替えたり、天地替えをしたり。20~25日したら天日干しをしてまた二番目のカビで熟成させて……それを最低2回以上、多い場合はそれ以上くり返します」

回を重ねるごとに青カビはどんどん茶カビに変化していくのだそう。それを3回以上繰り返したものが「本枯節」と呼ばれる最上級の節になります。さば節も、かつおと同じプロセスでつくられ「枯さば」と言われます。山﨑鰹節商店のさば節は、2016年、4年に一度開催される全国鰹節類品評会にて農林水産大臣賞を獲得した、日本一の品質を誇ります。

時間をかけて水分を抜き、何週間もかけて乾燥させた節が万が一濡れてしまえば、また焙乾からやり直しです。

「これはもう加工品というよりも、自然の力によりできる食品だと私は思いますよ」(広美さん)

荒節ができるまでに約1〜2ヶ月、さらに枯節にするのに3〜4ヶ月はかかります。長いものでは、悠に半年間をかけてようやく1本のかつお節が出来上がるのです。それもすべてが人の手によって行われる、驚くべき製造法。

火や水、太陽、菌の力を利用してつくられるかつお節。そのうまみを最高の形で私たちの食卓に届けてくれていたのは、職人の手でした。時間と手間を惜しみなく注がれた食材だからこそ、かつおだしは香り高く、深い味わいを醸すのです。

昆布 天気と密接な昆布漁|北海道

海と山の恵みで育つ、

うまみの王様、昆布

7月、北海道の利尻島では島のあちこちで、一面に昆布を並べる昆布干しが始まります。地元の漁師が早朝に海に出て採った昆布を、その日のうちに陽に当てて乾かすのです。島の夏の風物詩。利尻島に限らず、北海道ではあちこちの浜で同じような光景が見られます。

毎年7月10日前後が昆布漁の解禁日。それからお盆までの約1ヶ月間が主な収穫期です。海から引き上げて水分をたっぷり含んだ昆布はすぐに乾かさなくては質が落ちるため、漁も天気のいい日を選んで行われるのだとか。好条件で漁ができるかどうかで、採れる昆布の質が変わるというほど、天気を見極めるのがもっとも大事なポイント。1シーズンに15〜20日ほど漁に出られればいい方だそう。空模様だけでなく、風が強ければ船が出せず、波の高さで水の透明度も変わるため、この見極めは非常に難易度が高いのです。

採った昆布は、風通しを良くするため砂利の上に並べます。最近は乾燥機も使われますが太陽に干した方がうまみが強く、味が格段に違うため主流はやはり天日干し。昆布の表面にマンニットと呼ばれるうまみ成分の白い粉がつくのも、天日干しならでは。長年の勘で天気を読み、手作業で重い昆布を運び一枚一枚干す人たちがいてこそ、私たちがおいしいだしを楽しめるのです。

海と山の養分をたっぷり含んで

昆布は、語源が「KOMPU」というアイヌ語に由来すると言われるほど、古くから北海道の産物。国産のじつに95パーセントが道産です。利尻昆布のほか、真昆布、羅臼昆布、日高昆布などが有名で、それぞれ産地によって味が違います。

なぜ北海道かと言えば、昆布が育つのに必要な条件とぴったり合致しているから。低温の海水を好み、日照も必要。水の流れがよく、栄養素やミネラルが豊富な場所で育ちます。こうした条件を満たす環境が北海道の海には多く揃っているのです。山から海へ流れ込む川が近くにあることも、いい昆布の育つ条件。落葉など山の養分が海に流れ込み、その栄養をたっぷり吸収して実入りのいい昆布が育ちます。

生育1年目のものは、だしにしてもうまみが充分に出ないため、2年目のものを収穫。天日干した昆布は倉庫で1〜2ヶ月寝かされ、この間に乾燥と水分の均一化が進むことで、黒々とした立派な色に変わります。養殖ものの方が見た目はきれいなのだそう。ですが、だしにした際の味わいはやはり天然ものにはかないません。

昆布ロードとは?

昆布ロードという言葉を聞いたことがあるでしょうか。江戸時代、北海道から大阪まで海産物などの物資を運んでいた北前船が通った道筋です。北海道から西日本を経て関西まで、大量の昆布を約1年がかりで運びました。

中継地の一つだった北陸の敦賀では、昆布の加工が盛んになります。11月頃、下り船が敦賀に運んできた昆布は、雪の多い北陸の冬を蔵の中で過ごし、春を待って都まで運ばれたのです。その蔵で長期間保管されている間に、磯臭さや雑味が抜けて、より昆布本来のうまみが引き出されました。そんな偶然の産物として生まれたのが「蔵囲い」と呼ばれる製法。今では福井県の奥井海生堂など一部の問屋でしかつくられていませんが、そのまろやかな香りと上品なうまみは、昆布の最上級品とされています。

じっくり時間をかけて育ったものだから、水に浸すだけで簡単にうまみが溶け出す昆布。黄金色の昆布だしは、日本人にとってソウルフードとも言えるもの。

昆布だしの香りと味わいでほっとするのは、海や太陽など自然の育むうまみが、長い歴史の中で私たちの心身に刻み込まれているからかもしれません。

取材協力:稚内漁業協同組合

参考文献:『昆布と日本人』(日経プレミアシリーズ)/『だしの神秘』(朝日新書)

しいたけ 広葉樹の豊かな森で|大分県

自然を育む

しいたけ、

人は守り人に

毎年3月から4月の初旬。しいたけの栽培地では丸っこくて愛らしいきのこがむくむくと顔を出し始め、一斉に収穫の時期を迎えます。大分県は全国一の乾しいたけの産地。森林にはクヌギなどの広葉樹が多く、しいたけ栽培に適した気候風土に恵まれているためです。

原木として用いられるのは、15〜20年かけて育ったクヌギの木。厚い樹皮を突き抜けて出るしいたけは肉厚で、豊かな香りや食感が楽しめます。原木に蓄えられた養分を、じっくり吸収して育つのがしいたけなのです。

昔からしいたけ栽培の盛んだった大分県には、しいたけ専門の農協があり、市場の開設や販路拡大など生産者の支援を行ってきました。明治40年の設立から今年でもう110年目。今も大分県でつくられるしいたけの多くがここに集められ、入札を経て出荷されています。

2年をかけて育てる

原木の育つ期間に加えて、しいたけが発生するまでには、約2年の年月がかかります。その工程をざっとご説明すると、次のような流れ。11月の中旬に原木を伐採し、ひとふた月ほどおいて約1メートルの長さにカット。これがしいたけが発生する「ほだ木」になります。年明け1〜3月に菌糸の入った「種駒(たねこま)」を植菌したら、その後約1年半もの間、風通しのよい日光が直接当たらない場所に保管。枝をかぶせるなど手をかけながらも、自然に任せて原木に菌がまわるのを待つのです。翌年の秋、森の中にほだ木を移し、ようやくしいたけが顔を出し始めます。原木の伐採から約2年(!)。その間、生産者は風通しや日当りを気にしながら、小まめに世話をして、おいしいしいたけができるのを手助けします。

最近は、人工的な「菌床栽培」も行われています。こちらは、季節は関係なく100〜200日単位で効率よくしいたけができるため、じつは国産の生しいたけのほとんどは菌床栽培によるもの。ところが乾しいたけは、味や香り、食感に大きな差があるため今も原木栽培が人気です。

乾しいたけの種類

知っておきたいのは、乾しいたけの三二つの種類。品種の違いではなく、同じ菌のしいたけでも、採取のタイミングにより傘の開き具合で違う呼び名になるということです。それぞれ、冬菇(どんこ)、香菇(こうこ)、香信(こうしん)と呼ばれます。

大まかに言えば、早い段階で収穫するものは丸っこい肉厚の冬菇に。時間が経つうちにしいたけの傘が開いていき、少し大きめで風味のよい香菇になり、最後に採る頃には、平らで肉の薄い、刻んで使うのに適した香信になるといった具合。それぞれに合った料理や用途があるためどれもニーズはありますが、冬菇を採ろうと思えば、できるだけ傘が開く前に採取しなければなりません。何より大事なのは、この“タイミング”を逃さないことなのです。

寒いときにゆっくり生長する肉厚の乾しいたけ。歯ごたえがあり煮ても炒めてもおいしい。煮物、炒めもの、肉詰め、鍋物、揚げものなどに適している。

冬菇に比べてサイズが大きく、肉厚の乾しいたけ。大分県の代表的な品柄。ボリュームがあるため、バーベキューなどにぴったり。

かさが薄いため、戻しやすく、だしとして使用するのに便利。香りがよい。スライスやみじん切りにして、巻き寿司、炊き込みご飯、和えものなどに。

資料提供:大分県椎茸農業協同組合

自然を見極める力

10代の頃からしいたけ栽培に携わってきた藤原茂喜さんには、そのタイミングやあんばいが、自然と身についています。御年80歳ながら、今も4カ所のほだ場を管理する現役の農家。大分県臼杵市にあるほだ場を見せてくれました。

「しいたけを採るのは全部手作業やから時間がかかるんです。農家によっては傘が開く前の時期を逃さんために、ヘッドランプを付けて暗くなるまで採ったりするんですよ」

収穫だけでなく、原木の伐採、駒打ち、伏せ込み、ほだ場へ移すタイミング…と、すべてを適した時期に行うことが大切なのだそう。その年の気候や湿度を見ながら、しいたけにいい環境を整えます。原木を1年半の間保管する「伏せ込み」の間は、水分が少なすぎても、直射日光が当たりすぎても駄目という、とても繊細な時期。最近も、より風通しをよくするために伏せ込みの木の組み方を変えたのだと話してくれました。

「伏せ込みにも、木の組み方がいろいろあるんです。研究したわけではないからよう言葉では言えんけども。風通しや雨の入り具合など、その方がしいたけにいいということですね」

昭和初期までは、まだ今のような菌を植える手法は確立されておらず、原木にナタで傷をつけて、なかば神頼みで胞子がつくのを待つ栽培法でした。そんな時代から、いつ木を伐採してどんな場所に置けば菌が付きやすいか。毎年変わる気候や湿度に合わせて工夫を重ねてきた経験がしいたけの生産者にはあります。それは、自然の変化をよむ力でもあるのです。

自然のサイクルに沿った栽培が、「世界農業遺産」に

さらにこの大分県のしいたけ栽培が優れているのは、山から海をつなぐ自然の循環に沿った栽培方法であること。クヌギを伐採したあとの伐り株からは、すぐに新しい芽が出てきます。木は根を張り、毎年葉を落として生きものの棲み家をつくる。木々の豊富な山は保水機能があり農業用水としても役立ちます。山から海に流れ込む水には豊富な養分が含まれるため、海の生態系も豊かに。こうして周囲の自然環境をよくしながら無理なく続けられるしいたけ栽培は、次の世代に伝えるべき農業システムとして注目され、2013年には国東半島宇佐地域が「世界農業遺産」に認定されました。

自然に負荷をかけず、むしろ人が自然の営みに寄り沿って育てるしいたけ。国産の原木しいたけには、森や水、光といった自然の力がぎゅっと詰まっているのです。

撮影:武田洋輔